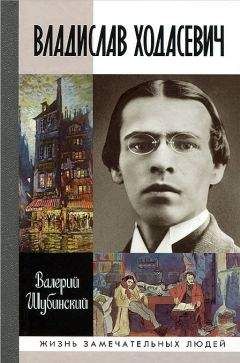

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий Страница 118

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Валерий Шубинский

- Год выпуска: 2012

- ISBN: 978-5-235-03479-2

- Издательство: Молодая гвардия

- Страниц: 197

- Добавлено: 2018-12-10 14:46:07

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий» бесплатно полную версию:Поэзия Владислава Ходасевича (1886–1939) — одна из бесспорных вершин XX века. Как всякий большой поэт, автор ее сложен и противоречив. Трагическая устремленность к инобытию, полное гордыни стремление «выпорхнуть туда, за синеву» — и горькая привязанность к бедным вещам и чувствам земной юдоли, аттическая ясность мысли, выверенность лирического чувства, отчетливость зрения. Казавшийся современникам почти архаистом, через полвека после ухода он был прочитан как новатор. Жестко язвительный в быту, сам был, как многие поэты, болезненно уязвим. Принявший революцию, позднее оказался в лагере ее противников. Мастер жизнеописания и литературного портрета, автор знаменитой книги «Державин» и не менее знаменитого «Некрополя», где увековечены писатели-современники, сторонник биографического метода в пушкинистике, сам Ходасевич долгое время не удостаивался биографии. Валерий Шубинский, поэт, критик, историк литературы, автор биографий Ломоносова, Гумилёва, Хармса, представляет на суд читателей первую попытку полного жизнеописания Владислава Ходасевича. Как всякая первая попытка, книга неизбежно вызовет не только интерес, но и споры.

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий читать онлайн бесплатно

Разумеется, Горькому было непросто порвать с людьми, с которыми он провел всю молодость (денежные соображения были на первом месте для его домашних, но, пожалуй, не для него). Отсюда — те уязвимые поступки, которые так выразительно описывает Ходасевич. Автор «На дне» слишком часто вел себя подобно двусмысленному герою своей пьесы, прячась от очевидных фактов, поддерживая у себя и других надежду, когда надеяться было уже не на что, присочиняя хороший конец к плохим историям — и доставляя этим ненужные страдания окружающим. Это было в его характере, но сколько других людей в его положении и не испытывали бы никакой раздвоенности, просто закрывали бы глаза на правду, спокойно пользуясь высоким положением, не пытаясь ни на что повлиять и никому помочь… Горький стал так вести себя только под самый конец, старый, больной, потерявший всех близких, запертый в золотой клетке. Впрочем, будем честны: и сам он, и те, кого он в эти годы славил, лишь доводили до логического завершения ту религию труда и прогресса, которую Горький исповедовал всю жизнь и последних выводов из которой избегал лишь по мягкости характера.

Близкие Дуки подозревали Ходасевича в дурном политическом влиянии на него. Но дурное влияние было, если на то пошло, вполне взаимным. В мае 1922-го Ходасевич обещал Луначарскому не писать политических статей, но уже в сентябре написал первую из них — «Все — на писателей!». Она была опубликована под псевдонимом Л. Боровиковский в газете «Голос России», в число сотрудников которой входили эсеры и сближавшееся с ними левое крыло кадетов во главе с лидером партии Павлом Милюковым. Горький в 1922 году счел возможным поместить в этой газете свой протест против смертных приговоров, вынесенных на процессе эсеров в Москве. Но если со стороны Горького такое выступление большевики еще могли съесть, то писателю без всероссийского имени и с буржуазным прошлым, изначально подозрительному, оно стоило бы больших неприятностей. Тем не менее именно Горький подговорил Ходасевича написать статью.

Этот текст весьма примечателен. На первый взгляд автор — явный, казалось бы, враг большевиков — темпераментно перечисляет все обиды, нанесенные ими за последние четыре года писателям: уничтожение книгопечатания в дни «военного коммунизма», введение цензуры, завышенные типографские ставки для частных издателей, наконец, высылку интеллигенции и закрытие петроградского Дома литераторов. Но если внимательно приглядеться, виновниками во всех случаях оказываются либо мелкие сошки — Павел Лебедев-Полянский, Михаил Покровский («дегенеративное ничтожество, человек в футляре, коммунистический Кассо, похожий лицом на Победоносцева»), либо — Зиновьев («уже не Кассо, а воистину Трепов от революции»), И дальше: «Ибо кто ж как не Трепов этот петроградский градоначальник, довольно потрудившийся сперва над распровоцированьем Кронштадта, а после — не пожалевший патронов, чтобы унять бунтарей»[525]. Зиновьеву противопоставлены добродетельные Горький и Луначарский, имеющие благотворное влияние на Ленина, который сейчас, к сожалению, болен. Решающим было здесь обвинение в «провоцировании Кронштадта», которое Горький выдвигал Зиновьеву вполне официально[526] и которое было включено Ходасевичем в текст статьи именно по его просьбе.

Другими словами, Ходасевич позволил использовать себя для выяснения отношений внутри большевистской элиты, осуществлявшегося — как это ни странно — через эмигрантскую прессу. Позволил — по наивности? Или в самом деле предполагал, что победа именно этой группировки будет относительно более благотворна для страны, для литературы и для него лично? В письмах Горькому Ходасевич без стеснения ругал советских руководителей, прежде всего — личных врагов Горького: Троцкого и Зиновьева, но ругал отнюдь не с белогвардейских позиций: «Чего и ждать от людей, желающих сделать политическую и социальную революцию — без революции духа. Я некогда ждал — по глупости. Ныне эти мещане дождутся того, что разнуздают последнего духа мещанства: духа земли: землероба. Этому и коммунист покажется слишком идеалистом, и он удавит последнего попа на кишках последнего коммуниста. Впрочем, может быть и другое: Зиновьев будет висеть на моих, скажем, кишках, Троцкий на Ваших, а патриарх Тихон — на кишках профессора Павлова. (Я со смущением вижу, что затесался в слишком хорошую компанию: тут-то и сбудется поговорка, что на людях и смерть красна.)»[527] (28 июня 1923 года). Революция духа — термин из символистского словаря, а вот ненависть к мужичку-землеробу Ходасевич в полной мере разделял с Горьким. Мещанство они тоже оба осуждали — на словах, но явно вкладывали в эти слова разный смысл. В сущности, Горький был мещанином (в том значении, в котором это слово могло употребляться Ходасевичем) уж точно не в меньшей степени, чем Троцкий.

Однако ни Горький, ни Ходасевич не предвидели степени предстоящего ужесточения режима. Собственно, дружба их в эти годы была предопределена общим проектом, который как раз и был задуман совершенно без учета этой перспективы. Именно этот проект обсуждали в Герингсдорфе Горький с Виктором Шкловским за день до получения первого письма Ходасевича из Берлина. Двадцатидевятилетний Шкловский, за пленами которого была уже достаточно богатая биография (участие в событиях Гражданской войны — знаменитый сахарин, подсыпанный в бронемашины гетмана Скоропадского; членство в партии эсеров; бегство из Петрограда от чекистов по льду Финского залива), находился в поре своего короткого расцвета, за которым последовал более чем полувековой респектабельный упадок. Один из создателей формального метода в литературоведении, он выделялся среди своих товарищей природным талантом, темпераментом и особого рода «неакадемичностью». В сущности, он был довольно поверхностно образованным человеком, не знал языков — зато физически чувствовал, что такое литература. Даже позднее, в годы вражды с формалистами, Ходасевич никогда не отрицал талант и ум Шкловского, а в 1922–1923 годах он, несомненно, получал удовольствие от бесед с Виктором Борисовичем. Ходасевич утверждал позднее, что идея журнала «Беседа» принадлежала именно Шкловскому, но если так, то предложения его упали на подготовленную почву: Горький думал о собственном журнале с момента отъезда из России и еще весной 1922-го приглашал к сотрудничеству в этом гипотетическом издании Герберта Уэллса. В любом случае, практического участия в издании «Беседы» Шкловский почти не принимал: как раз в июле 1923 года, когда вышел первый номер журнала, он был прощен и вернулся в СССР, успев, впрочем, напечатать в «Беседе» несколько глав из романа «ZOO».

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.