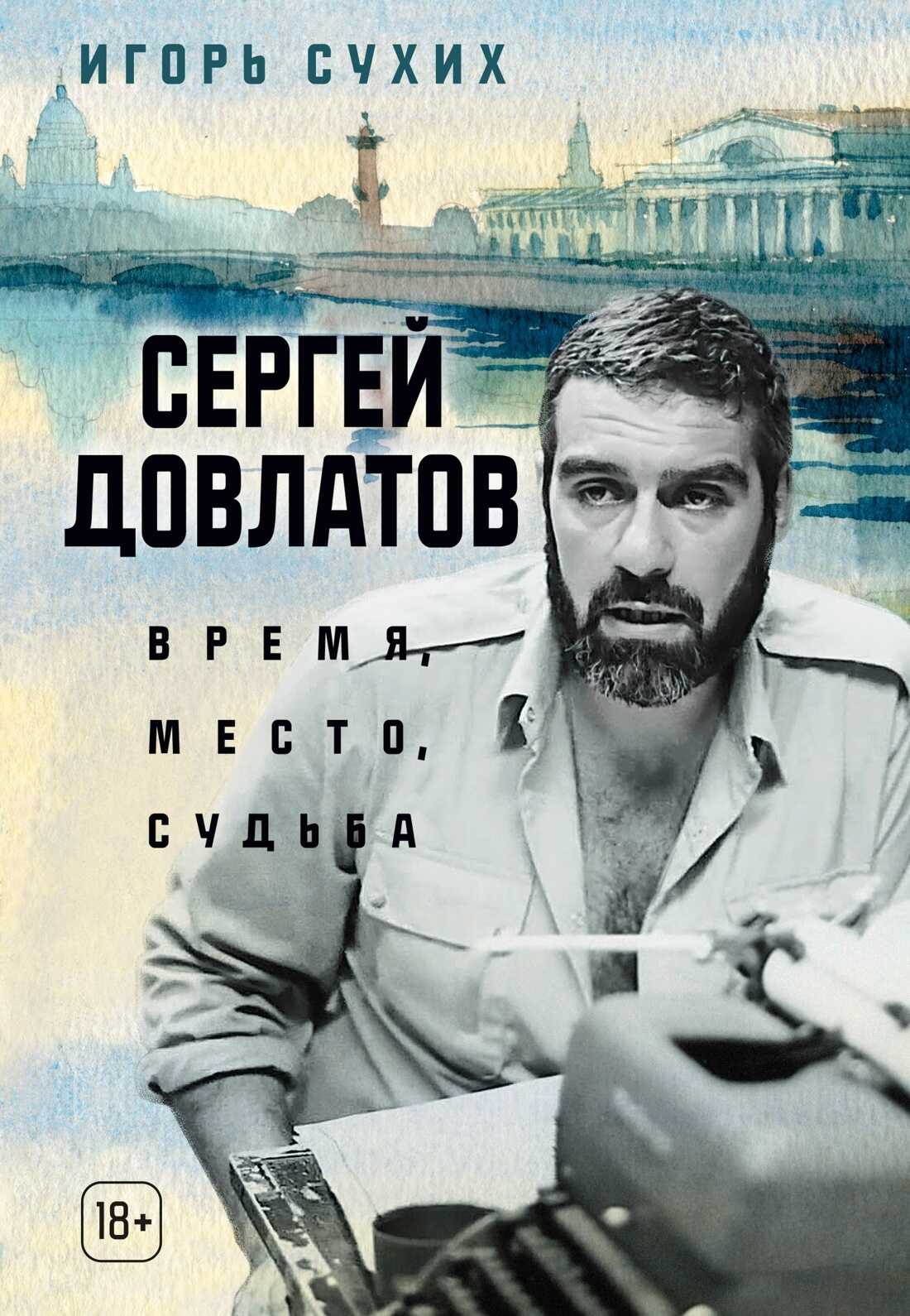

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих Страница 11

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Игорь Николаевич Сухих

- Страниц: 57

- Добавлено: 2025-11-05 09:19:08

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих» бесплатно полную версию:За три с половиной десятка лет – с тех пор, как произведения Довлатова оказались доступны русским читателям, – он стал едва ли не самым популярным русским писателем ХХ века.

«Сергей Довлатов: время, место, судьба» – первая и пока единственная книга, в которой осмысляются ключевые вопросы его биографии и творчества. Книга известного литературоведа и критика Игоря Сухих выдержала уже несколько переизданий и считается классической работой о Довлатове. Адресованная широкому кругу читателей, написанная легко и интересно, она дает нам новый опыт прочтения любимых произведений, помогает понять литературный и исторический контекст довлатовской прозы и ее внутренние законы.

Проза Довлатова обманчиво проста. Даже поклонникам писателя вспыхнувший в начале 1990-х годов интерес к наследию «последнего культурного героя советской эпохи» (так называли Довлатова критики) казался быстротечным. Выдержав серьезную проверку временем, его произведения («Зона», «Заповедник», «Наши», «Иностранка», «Чемодан» и др.) и сегодня востребованы читателями. В чем же секрет мастерства Довлатова – поможет разобраться эта книга.

Издание снабжено вклейкой с фотографиями.

Сергей Довлатов: время, место, судьба - Игорь Николаевич Сухих читать онлайн бесплатно

Вот первая страница «Заповедника»:

«В двенадцать подъехали к Луге. Остановились на вокзальной площади. Девушка-экскурсовод сменила возвышенный тон на более земной:

– Там налево есть одно местечко…

Мой сосед заинтересованно приподнялся:

– В смысле – уборная?

Всю дорогу он изводил меня:

„Отбеливающее средство из шести букв?.. Вымирающее парнокопытное?.. Австрийский горнолыжник?..“»

Больше этот сосед по автобусу не появится нигде. Но он, энтузиаст кроссвордного подхода к жизни, сразу подбирающий синоним к слову «местечко», навсегда остается пришпиленным у входа в «Заповедник», как остаются и навсегда запоминаются на первой странице «Мертвых душ» два спорящих о колесе чичиковской брички мужика и проходящий мимо молодой человек «во фраке с покушеньями на моду».

Через несколько строчек – новая фигура. «Через официанта, – вяло произнесла буфетчица. На пологой груди ее болтался штопор». Измученная бездельем работница общепита из Луги одним словом и одной деталью исчерпывается. Но через много страниц, в пушкиногорском ресторане, у нее появится двойник.

«Подошла официантка с крошечным блокнотиком.

Я знал эту девицу. Экскурсоводы прозвали ее Бисмарком.

– Ну чего? – произнесла она.

И замолчала, совершенно обессилев.

– Нельзя ли, – говорю, – чуть повежливее? В порядке исключения. Ко мне жена приехала.

– А что я такого сказала?» (2, 261).

Мотив продолжится в споре повествователя с женой, когда на риторический вопрос: «Кому нужны мои рассказы в городе Чикаго?» – она ответит вопросом: «А здесь кому они нужны? Официантке из „Лукоморья“, которая даже меню не читает?» (2, 262).

Третий персонаж появляется в тех же декорациях.

«Через минуту появился официант с громадными войлочными бакенбардами.

– Что вам угодно?

– Мне угодно, – говорю, – чтобы все были доброжелательны, скромны и любезны.

Официант, пресыщенный разнообразием жизни, молчал».

После делового обмена репликами – еще один сюжет с теми же лицами:

«Официант принес графинчик, бутылку и две конфеты.

– Бутерброды кончились, – проговорил он с фальшивым трагизмом». Как плохой театральный актер с фальшивыми бакенбардами.

И сразу же, встык, следующая микроновелла:

«Я расплатился. Поднял и тут же опустил стакан. Руки тряслись, как у эпилептика. Старухи брезгливо меня рассматривали. Я попытался улыбнуться:

– Взгляните на меня с любовью!

Старухи вздрогнули и пересели. Я услышал невнятные критические междометия» (2, 194).

На одной странице – полдесятка персонажей и столько же микросюжетов, построенных по анекдотическому принципу.

Вот почему Довлатова легко читать взахлеб («Я проглатывал его книги в среднем за три-четыре часа непрерывного чтения…» – И. Бродский; МД, 395), но трудно – по диагонали. Текст вспухает сюжетами, микрокульминация, ключевая фраза может вспыхнуть в любой точке сюжетного пространства.

Но «сепаратны» такие фрагменты лишь в записных книжках. В повестях и рассказах они как раз подчинены общей идее вещи, пропущены через восприятие центрального персонажа, работают на развивающееся «чувство драмы».

Структуру довлатовской книги можно представить примерно так: медленно вращается колесо «большого», центрального сюжета, а на нем беспрерывно и весело позвякивают бубенчики анекдотов.

Из рабочих записей В. Шукшина:

«Вот рассказы, какими они должны быть:

1. Рассказ-судьба.

2. Рассказ-характер.

3. Рассказ-исповедь.

Самое мелкое, что может быть, это рассказ-анекдот»[63].

А что, если рассказчик пытается соединить это все?

«Рассказчик всю жизнь пишет один большой роман. И оценивают его потом, когда роман дописан и автор умер»[64].

Наблюдение Шукшина, конечно, не универсально. Такими романистами-рассказчиками не были любимый Довлатовым Куприн или, скажем, О. Генри. Но были – Чехов, Хемингуэй, Юрий Казаков и сам Шукшин.

Для возникновения феномена «романа рассказчика» важна, вероятно, степень авторского присутствия, лирическая составляющая прозы, то свойство, которое Блок называл «чувством пути».

Это тот невидимый клей, который склеивает фразы и анекдоты – в рассказы, рассказы – в книгу, книги рассказов и повести – тоже во что-то целое.

Бродячие и авторские анекдоты становятся в конечном счете формой исповеди.

Романом рассказчика.

Лица: Было – не было

«Если бы не театр, никто бы не знал, что мы

существовали! И наоборот!» Из тьмы зала

в ответ раздается сдержанное «хмы-хмы».

…Вот пример

зависимости правды от искусства,

а не искусства – от наличья правды.

Именной указатель к комментированному изданию довлатовской прозы (когда-то и такое, наверное, воспоследует) будет чтением презанимательным. Там в едином демократически-алфавитном ряду окажутся родственники и знакомые, университетские профессора и таллинские журналисты, поэты из «Сайгона» и зубры из ЦДЛ, пушкиногорские приятели и американские обитатели. В общем – странная, фантастически разнообразная компания вроде той, которую торжественно оглашает герой рассказа «Третий поворот налево».

«Однажды Лора сказала:

– Ты всех ненавидишь!

Брат ответил:

– Почему же – всех?

Затем он скороговоркой произнес:

– Айхенвальд, Баратынский, Вампилов, Гиллеспи, Домье, Ерофеев, Жорес, Зоргенфрей…

На секунду задумался и продолжал:

– Ибсен, Колчак, Ларионов, Моне, Нострадамус, Олейников, Паркер, Рембо, Свифт, Тургенев, Уэллс…

Брат еще раз запнулся и окончил:

– Фицджеральд, Ходасевич, Цветаева, Чаплин, Шагал, Эйхенбаум, Юденич и Ясперс!..» (4, 241).

Предметы симпатии у брата, как видим, находятся почти на все буквы алфавита, исключая те, на которые фамилий не бывает. И любит он поэтов, художников, джазистов, прорицателей, пламенных социалистов и белых генералов.

Этот фрагмент – зеркальное отражение всей довлатовской прозы. Она, как старый фанерный чемодан вещами, наполнена историческими лицами и подлинными именами.

Тетка побежала к своему другу Юрию Герману… Как-то Найман и Губин поссорились… Явился раз Битов к Голявкину… К Пановой зашел ее лечащий врач – Савелий Дембо… Звоню богачу Даниилу Гранину… Сахаров рассуждает как наивный младенец… Доцент Мануйлов Виктор Андроникович жив еще?.. Хачатурян приехал на Кубу. Встретился с Хемингуэем… Как-то беседовал Оден с Яновским…

Записные книжки, рассказы и повести выдают себя за очерки: вот так оно все и было и вот с этими людьми – можете справиться в энциклопедии или отделе кадров.

«Зона» начинается с настойчивого предупреждения: «Имена, события, даты – все здесь подлинное. Выдумал я лишь те детали, которые несущественны. Поэтому всякое сходство между героями книги и живыми людьми является злонамеренным. А всякий художественный домысел – непредвиденным и случайным. Автор» (1, 180).

Простодушным читателем наживка проглатывается без труда. Сам видел и слышал, как в питерском Доме книги молодой человек, по виду студент, разглядывая том немецкого сатирического поэта В. Буша в переводах Маршака и Хармса, спрашивал продавщицу, не тот ли это Буш, про которого написано в «Компромиссе». И очень огорчился, что не тот. Очень уж хотелось почитать стихи диссидента и шизофреника, поэта и возмутителя спокойствия.

Однако и читатели искушенные, друзья-приятели и персонажи довлатовской прозы, невольно или вольно втягиваются в эту игру в «было – не было».

«Он в своей прозе приписывал мне чужие каламбуры, например банный „Апдайка“, который, кажется, принадлежит Эдику Копеляну» (С. Вольф) (МД, 421).

«Я в самом деле один из персонажей этой („Соло на ундервуде“. – И. С.) и не только этой книги. И как персонажу, мне говорить об авторе неуместно. И неуютно» (А. Найман) (МД, 416).

Не случайно и не сговариваясь, многие мемуаристы-критики эксплуатируют метафору из заглавия пьесы Л. Пиранделло «Шестеро персонажей в поисках автора». Механизм преобразования, трансформации жизни в литературу, диалектику «было – не было» в довлатовской прозе тонко и точно поясняет Е. Рейн на примере того же «Соло на ундервуде». «Наивно полагать, что это традиционная писательская записная книжка. В подавляющем большинстве этим новеллам… не предшествовало никакого реального прообраза, фразы или ситуации. Все вымышлено, но опирается на глубокую подпочву. Из жизни брался характер, или тон, или очерк какого-нибудь действия… Но когда сейчас читатель Довлатова полагает, что все описанное им – „правда“, что герои этих записей пойманы, как бабочка на булавку, он по-своему прав. Истинное искусство уничтожает свой материал и становится единственным образцом в духовной вселенной. Сужу об этом не абстрактно, а на примере тех довлатовских отрывков,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.