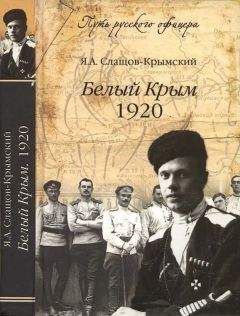

Яков Слащов-Крымский - Белый Крым, 1920 Страница 11

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Яков Слащов-Крымский

- Год выпуска: 2013

- ISBN: 978-5-4444-0541-3

- Издательство: Вече

- Страниц: 11

- Добавлено: 2018-12-10 20:54:44

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Яков Слащов-Крымский - Белый Крым, 1920 краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Яков Слащов-Крымский - Белый Крым, 1920» бесплатно полную версию:Генерал Яков Александрович Слащов (1885–1929), герой обороны Крыма зимой 1919–1920 гг., был знаменит не только своей храбростью, его воинское мастерство было высоко оценено современниками. За успехи при обороне Крымского полуострова главнокомандующий Русской армией присвоил ему своим приказом право именоваться Слащовым-Крымским, а позже он стал одним из личных врагов генерала Врангеля.Поступки генерала Слащова многим казались эксцентричными и труднообъяснимыми. Одним из самых загадочных поступков стало возвращение генерала в Советскую Россию из эмиграции.На страницах своих воспоминаний генерал рассказывает читателям о своем участии в Гражданской войне, конфликте с генералом Врангелем и о своем возвращении на Родину.

Яков Слащов-Крымский - Белый Крым, 1920 читать онлайн бесплатно

ГЛАВА I

Отход в Крым

1. Политическая обстановка

Начавшийся в октябре разгром Добровольческой армии под Орлом быстро разрастался. Если, как мы видели во введении, широкие народные массы охладели к Добровольческой армии и к ее целям, то при ее неудачах это охлаждение сказывалось еще больше и быстро переходило в открытую враждебность. Элементы, не сочувствовавшие Добровольческой армии, подняли голову. Нелады Деникина с Кубанской радой разложили кубанскую армию. Донская армия вовсе не стремилась на Москву, а ее молодые элементы не питали вражды к Советской власти и совершенно не хотели драться. Оставалась Добровольческая армия Май-Маевского и войска главноначальствующих: Киева — Драгомирова и Одессы — Шиллинга.

Относительно идеологии этих частей можно сказать мало определенного. Чувствовалась полная неустойчивость. Солдатская масса была индифферентна, низшее офицерство было развращено во время Гражданской войны своими на- пальниками и, не имея точного определенного лозунга, за которым шли бы массы, колебалось; удерживал это офицерство в Добровольческой армии лишь страх перед репрессиями красных. Недоверие к высшему командному составу росло — грабежи и кутежи лиц этого состава с бросанием огромных сумм были у всех на виду, и младший командный состав пошел по стопам старшего и тоже стал собирать дары от — «благодарного населения», внося еще большую разруху и еще больше озлобляя население. Богатое казачество, пострадавшее материально в 1918 г., пожелало пополнить свои убытки и отправляло вагонами награбленное имущество в свои станицы и туда же гнало лошадей табунами. Дело дошло до того, что казачьей части нельзя было спешиться для боя, потому что ни один казак не хотел оставить сзади свою лошадь с седлом, к которому были приторочены его сумы, где, очевидно, лежало достаточное количество ценностей.

Как видно из изложенного, лозунг «отечество», который, как мы видели во введении, не был в состоянии поднять народные массы, не оказался в состоянии и двигать их на Москву. Экономические причины, благоприятные для Добровольческой армии летом 1918 г., обернулись против нее к концу 1919 г.

Декларация Деникина о будущих реформах никого не соблазнила; фактически власть была в руках крупной буржуазии, интересы которой проводились в жизнь, а мелкая буржуазия страдала и, естественно, разочаровавшись в Добровольческой армии, выдвинула единый фронт с пролетариатом и беднейшим крестьянством против последней. Идея «отечества» вдохновляла только единичных идеалистов, политически безграмотных и потому упорно стоящих на своем во вред своему народу и самим себе.

Это слепое увлечение отдельных лиц указанной идеей продлило существование Добровольческой армии.

Дать точную характеристику политических убеждений участников Добровольческой армии я не берусь. Абсолютно все группировались по своим имущественным интересам. Получилась мешанина кадетствующих и октябриствующих верхов и меньшевистско-эсерствующих низов. Кадровое офицерство было воспитано в монархическом духе, политикой не интересовалось, в ней ничего не смыслило и даже в большинстве не было знакомо с программами отдельных партий. «Боже, царя храни» все же провозглашали только отдельные тупицы, а масса Добровольческой армии надеялась на «учредилку», избранную по «четыреххвостке», так что, по-видимому, эсеровский элемент преобладал. Я, конечно, говорю не про настоящую партийность, а про приблизительную общность политических взглядов. Вообще же должен сознаться, что эта характеристика мною произведена только теперь, по воспоминаниям о прошлом, тогда же я в эти вопросы не вдумывался. Как бы то ни было, политическая обстановка в декабре 1919 г. сложилась крайне неблагоприятно для вооруженных сил на юге России. Народное недовольство белой властью выявилось в ряде восстаний повсеместно. Это не могло не отразиться на войсках, во-первых, отозванием крупных частей с фронта, во-вторых, разложением самих войск и дезертирством. Всюду царствовали недоверие и преследование личных интересов. Части таяли. Разгром разрастался.

2. Стратегическая обстановка

Белые в декабре [1919 г.] отступали по всему фронту. На главном направлении красных (Орел — Ростов) стояла Добровольческая армия Май-Маевского, правее — донцы и кубанцы, левее — Шиллинг и Драгомиров; у Екатеринослава действовал против Махно под моей командой 3-й армейский корпус, к которому были присоединены Донская [конная] бригада Морозова, Терская — Склярова, Чеченский сводный полк и 1-й стрелковый Кавказский и Славянский полки.

В декабре же Май-Маевский был отрешен от должности и заменен Врангелем. Дело не улучшалось, и армия катилась на Кавказ. Врангель был тоже отрешен и заменен Кутеповым. Обстановка складывалась тревожная. У 3-го корпуса был полный успех против Махно, но все же, учитывая обстановку, я 19 декабря объявил по городу Екатеринославу, что ввиду приближения красных за город не ручаюсь и предлагаю желающим выехать из города, для чего назначаются поезда ежедневно в 15 часов с 20 декабря. Между тем красные приближались.

26 декабря я получил приказ Деникина отправить в распоряжение Шиллинга бригаду Склярова, а с остальными частями отходить в Крым и принять на себя оборону Северной Таврии и Крыма.

Таким образом, армия Деникина отходила двумя крупными группами: 1) во главе со Ставкой, в составе Добровольческой армии, донцов, кубанцев и терцев — на Кавказ и 2) войска Шиллинга и Драгомирова — в Новороссию, прикрыв Николаев — Одессу и базируясь на последнюю.

В промежуток между ними 3-й армейский корпус под моей командой получил приказ отходить с задачей удерживать Крым. Командование, видимо, смотрело на Крым как на приговоренную к сдаче территорию, рассчитывая задерживать натиск красных на Дону или где-нибудь в его районе и около Буга с тем, чтобы оттуда вновь перейти в наступление, действуя по внешним операционным линиям и одним своим движением заставляя красных бросить осаду Крыма или очистить его, если они его займут.

Руководствуясь, очевидно, этим, Деникин и назначил на Крым столь ничтожные силы, потому что даже назначенный сперва туда же 2-й [армейский] корпус Промтова получил приказ отходить на Одессу. Между тем если бы отводить главные силы Новороссии не на Одессу, а на Крым, то, опираясь на него, эти более крупные силы могли бы действовать активно против армии красных, шедших на Кавказ.

Конец ознакомительного фрагмента

Купить полную версию книгиЖалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.