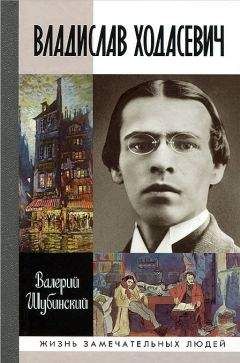

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий Страница 102

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Валерий Шубинский

- Год выпуска: 2012

- ISBN: 978-5-235-03479-2

- Издательство: Молодая гвардия

- Страниц: 197

- Добавлено: 2018-12-10 14:46:07

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий» бесплатно полную версию:Поэзия Владислава Ходасевича (1886–1939) — одна из бесспорных вершин XX века. Как всякий большой поэт, автор ее сложен и противоречив. Трагическая устремленность к инобытию, полное гордыни стремление «выпорхнуть туда, за синеву» — и горькая привязанность к бедным вещам и чувствам земной юдоли, аттическая ясность мысли, выверенность лирического чувства, отчетливость зрения. Казавшийся современникам почти архаистом, через полвека после ухода он был прочитан как новатор. Жестко язвительный в быту, сам был, как многие поэты, болезненно уязвим. Принявший революцию, позднее оказался в лагере ее противников. Мастер жизнеописания и литературного портрета, автор знаменитой книги «Державин» и не менее знаменитого «Некрополя», где увековечены писатели-современники, сторонник биографического метода в пушкинистике, сам Ходасевич долгое время не удостаивался биографии. Валерий Шубинский, поэт, критик, историк литературы, автор биографий Ломоносова, Гумилёва, Хармса, представляет на суд читателей первую попытку полного жизнеописания Владислава Ходасевича. Как всякая первая попытка, книга неизбежно вызовет не только интерес, но и споры.

Валерий Шубинский - Владислав Ходасевич. Чающий и говорящий читать онлайн бесплатно

Общались писатели не только друг с другом, но и с «местными» — попом, дьячком, мужиками, которые с подчеркнутым почтением относились к Гагариным, по-прежнему именуя их «ваше сиятельство» и всячески привечая. Жители Бельского Устья, в том числе Ходасевичи, подружились с Вихровыми — семьей бывшего новосильцевского кучера. В семье было две дочери, Тоня и Женя. Женя, старшая, двадцати трех лет, была глуха. Оглохла от нервного потрясения: в 1917 году на ней женился некий Лещинский, офицер, проходивший через имение в составе наступавших на столицу корниловцев Дикой дивизии; наутро после свадьбы дивизия ушла, и больше Женя не имела известий о своем муже. Все это известно из воспоминаний Николая Чуковского, сына Корнея Ивановича, впоследствии советского прозаика и мемуариста, а тогда, в 1921-м — семнадцатилетнего студиста. Вот как Чуковский описывает Женю Вихрову-Лещинскую:

«Глухоту свою она тщательно скрывала, и с лица ее не сходило выражение замкнутого достоинства. Она казалась загадочной. По вечерам в домике Вихровых собирались Радлов, Милашевский, Ходасевич и я и играли с обеими сестрами в „почту Амура“. Женя очень нравилась Ходасевичу, и он не отходил от нее. Он читал ей стихи, рассказывал о своих ссорах с Брюсовым, Андреем Белым, о своих отношениях с издательством „Гриф“ и журналом „Весы“. Она слушала его молча, с загадочной полуулыбкой на величавом лице. <…> Она, конечно, ничего не слышала, а если бы и слышала, то не поняла бы»[449].

Судя по всему, Анна Ивановна не была свидетельницей этого странного флирта. Может быть, дело происходило уже после ее отъезда в Петроград, в двадцатых числах августа; Ходасевич с Гарриком оставались в Вельском Устье еще несколько недель. Чуковский утверждает (и это подтверждается процитированным уже письмом Ходасевича Борису Диатроптову), что Женя Вихрова — прототип героини стихотворения Ходасевича «Лида». Но несчастная глухая девушка, которую описывает мемуарист, совсем не похожа на загадочно-просветленную блудницу, которая «Ангелу Паденья свободно руку отдала». Другое, не менее замечательное стихотворение Ходасевича, датированное 31 декабря 1921 года, но отразившее впечатления этих осенних недель, так и называется — «Бельское Устье»:

…Здесь аисты, болота, змеи,Крутой песчаный косогор,Простые сельские затеи,Об урожае разговор.

А я росистые поляныТопчу тяжелым башмаком,Я петербургские туманыТаю любовно под плащом,

И к девушкам, румяным розам,Склоняясь томною главой.Дышу на них туберкулезом,И вдохновеньем, и Невой,

И мыслю: что ж, таков от века,От самых роковых времен,Для ангела и человекаНепререкаемый закон.

И тот, прекрасный неудачникС печатью знанья на челе,Был тоже — просто первый дачникНа расцветающей земле.

Сойдя с возвышенного ГрадаВ долину мирных райских роз,И он дыхание распадаНа крыльях дымчатых принес.

Своеобразие этих строк, конечно, не в противопоставлении растленного и любимого города сельской невинности (поразительно, однако, как быстро Ходасевич почувствовал себя петербуржцем, сжился с мифологией и мистикой невской столицы) и даже не в смелости, с которой библейское и космическое поставлено в ряд с бытовым (Люцифер-дачник). Необычна сама картина мира, встающая за этими строками: не то чтобы «древний мрак» и «горний воздух» были неотличимы, но свет, доступный избранным, становится разъедающей тьмой, войдя в детский, невинный, мышиный мирок «малых сих». Это очень важная сквозная идея миросозерцания Ходасевича.

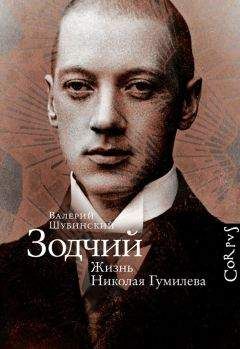

Поскольку формально пребывание «на даче» было не отдыхом, а командировкой, Ходасевичу пришлось разок съездить в Порхов и провести занятие в литературной студии при местном отделе народного образования, каковая «оказалась десятью или двенадцатью юношами и девушками, явно буржуазного происхождения. Попросту были это гимназисты и гимназистки. В иное время составили бы они кружок для самообразования, каких бывало много»[450]. Студийцы были поклонниками акмеистов; Ходасевича расспрашивали про Гумилёва, Ахматову и Мандельштама; его собственных стихов, видимо, не знали. По ходу дела поэту пришлось присутствовать на совещании коллегии наробраза и полюбоваться на нелепо-колоритных провинциальных коммунистов.

Тем временем из «града» приходили мрачные известия. Еще 4 августа из Пскова Ходасевич, несмотря на все тамошние невзгоды, успел отправить Андрею Белому, с июня находившемуся в бывшей столице, записку с вопросом о здоровье Блока: уж очень взволновало его сообщение Павлович. Ответ, полученный уже в десятых числах, содержал скорбную новость: «Дорогой Владислав Фелицианович, приехал лишь 8 августа из Царского: застал Ваше письмо. Отвечаю:

— Блока не стало. Он скончался 8 августа[451] в 11 часов утра после сильных мучений: ему особенно плохо стало с понедельника. Умер он в полном сознании. Сегодня и завтра панихиды. Вынос тела в среду, 11-го в 10 часов утра. Похороны на Смоленском кладбище.

Да!

— Что ж тут сказать? Просто для меня ясно: такая полоса; он задохся от очень трудного воздуха жизни; другие говорили вслух: „Душно“. Он просто молчал, да и… задохся.

Эта смерть для меня — роковой часов бой: чувствую, что часть меня самого ушла с ним. Ведь вот: не видались, почти не говорили, а просто „бытие“ Блока на физическом плане было для меня как орган зрения или слуха; это чувствую теперь. Можно и слепым прожить. Слепые или умирают, или просветляются внутренно: вот и стукнуло мне его смертью: пробудись или умри: начнись или кончись. <…> Он был поэтом, т. е. человеком вполне, стало быть: поэтом любви (не в пошлом смысле). А жизнь так жестока: он и задохся.

Эта смерть — первый удар колокола: „поминального“, или „благовестящаго“. Мы все, как люди вполне, „на роковой стоим очереди“: „погибнуть, иль… любить“. Душой с Вами. Б. Бугаев»[452].

Понятно, что значила смерть Блока для Андрея Белого: жизни поэтов были связаны так тесно, так непоправимо, несмотря на все расхождения. Как отреагировал на эту страшную весть Ходасевич? Вот цитата из его письма Владимиру Лидину от 27 августа 1921 года:

«Знаете ли, что эта смерть никак не входит в мое чувство, никак не могу ощутить, что нет Блока, — и не могу огорчиться. Умом понимаю — и просто душит меня злоба, — а огорчения здесь не чувствую. Должно быть, почувствую в Петербурге. Знаете ли, что живых, т. е. таких, чтоб можно еще написать новое, осталось в России три стихотворца: Белый, Ахматова да — простите — я. Бальмонт, Брюсов, Сологуб, Вяч. Иванов — ни звука к себе не прибавят. Липскеровы, Г. Ивановы, Мандельштамы, Лозинские и т. д. — все это „маленькие собачки“, которые, по пословице, „до старости щенки“. Футурспекулянты просто не в счет. Вот Вам и все. Это грустно. (Так называемая пролетарская поэзия, как Вам известно, „не оправдала надежд“: села на задние ноги.) Особенно же грустно то, что, конечно, ни Белому (как стихотворцу), ни, уж подавно, Ахматовой, ни Вашему покорному слуге до Блока не допрыгнуть»[453].

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.