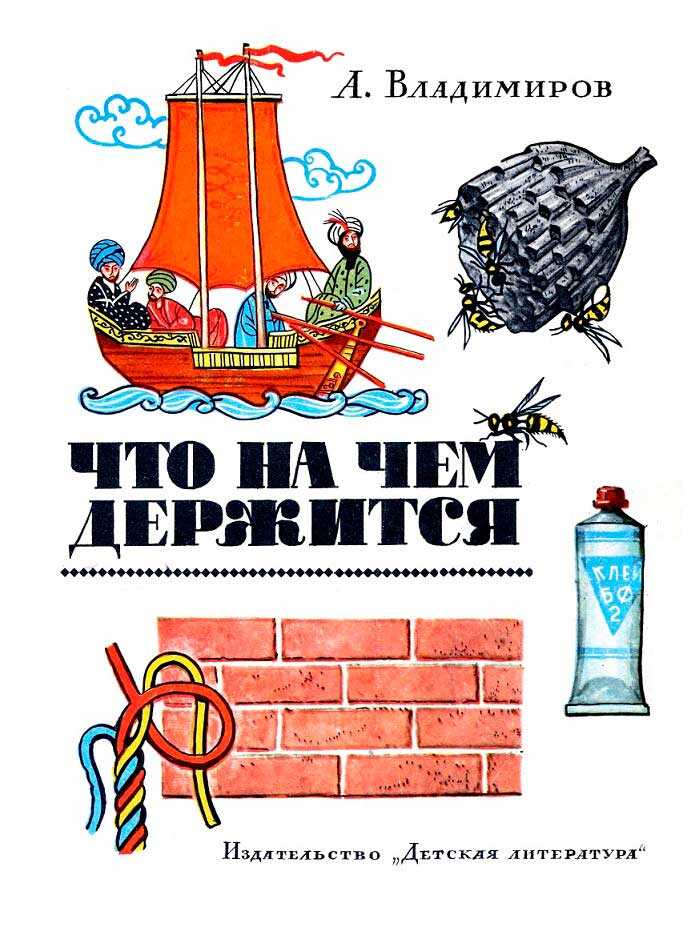

Что на чём держится - Алексей Владимирович Владимиров Страница 10

- Категория: Детская литература / Детская образовательная литература

- Автор: Алексей Владимирович Владимиров

- Страниц: 19

- Добавлено: 2024-07-05 09:03:17

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Что на чём держится - Алексей Владимирович Владимиров краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Что на чём держится - Алексей Владимирович Владимиров» бесплатно полную версию:Море штормило. Тяжелые удары волн обрушивались на корабль. Но моряки были спокойны за свое судно. Его деревянный корпус прочно скрепляли веревки из коры кокосовых пальм…

Корабль на веревочках!

Теперь это кажется смешным и даже нелепым. Но в старину такие крепления были не в диковинку. Трудно доставалось людям умение соединять материалы: сшивать, сбивать, склеивать. За нитями отправлялись в лесные дебри, клей «ловили» в реке… Со временем скромная нитка стала такой прочной, что на ней можно было подвесить грузовик. Оказалось, что можно сшивать не только ткани, но и металлы — стоит лишь воспользоваться электрической «иглой», а склеивать не только резину или бумагу, но и стальные балки. Клей стал «крылатым»!

Появились и новые способы скрепления материалов: жаркое пламя и ледяной холод. Даже на расстоянии можно было надежно соединить материалы.

В чем же секрет этих чудес?

Об этом ты узнаешь из книги.

Для младшего школьного возраста.

Что на чём держится - Алексей Владимирович Владимиров читать онлайн бесплатно

И вот однажды он вышел из дому с ведром в руках и стал собирать дорожную пыль. «Чудак», — ухмылялись прохожие. Но каменщик не обращал внимания на иронические взгляды и насмешки…

А в это время за тысячи километров от Англии проводил свои опыты русский строитель. Начались они с известковых «капризов».

Обожженную известь поместили в творильную яму. Ее надо было «погасить», прежде чем пустить в дело. А она не желала «гаситься». Воды не жалели, но никак не удавалось заставить известь шипеть и покрываться пузырьками. Вместо того чтобы превратиться в белый как снег порошок, известь продолжала лежать твердыми комками.

Эти «капризы» извести были известны с давних пор. В таких случаях комки из ямы выгребали и выбрасывали прочь, как досадную помеху. Так поступили и в этот раз.

«Вот напасть! — досадовал начальник рабочей бригады, поднимая и разглядывая несколько камешков. — Из чего же они состоят?» Он занялся их исследованием. И камешки открыли ему свой состав: глина и известь.

Теперь исследователю захотелось узнать, на что эта смесь способна. Он как следует прокалил камешки и размельчил их в порошок, такой мелкий, что даже от дыхания поднимался легким облачком пыли. Затем эту серо-зеленую пыль смешал с водой, — она превратилась в невзрачную кашицу, которая…

Нет, то, что, застывая, она накрепко склеивала камни, не удивило строителя. Ведь кашица состояла из смеси двух вяжущих. Его поразило другое. Взятые вместе, эти вещества преображались. И следа не оставалось от их водобоязни. Что им теперь дожди и туманы! Вместе они склеивали камни даже под водой…

Строитель боялся поверить в свое открытие, но как будто в его руках действительно было новое вяжущее вещество с неоценимыми свойствами.

Как же его получить? Известковые комки в творильной яме возникали по воле случая, а надо научиться создавать эту драгоценную смесь в любое время и сколько потребуется. Но как это сделать? Сколько надо взять извести и сколько глины? До какой температуры нагревать смесь? В каком количестве воды замешивать?

Многое еще предстояло узнать, но строитель чувствовал, что он на верном пути. И не покладая рук продолжал исследования…

Не прекращал своих поисков и английский каменщик. Шаг за шагом и он приближался к цели. И вместе с тем становился все скрытнее и молчаливее. Он проводил опыты с немудреными веществами. Каждый их сможет достать, если узнает, что таится в их смешении. Это не давало каменщику покоя. Ведь открытие сулило успех, богатство. И оно должно принадлежать только ему одному. Значит, надо во что бы то ни стало скрыть от посторонних то, чем он занимается.

Но вот беда: дома, за закрытой дверью, продолжать опыты нельзя. Для обжига и хранения материалов необходимо специальное место, а найти его нелегко. Где ни расположись, везде окажешься на виду.

«Выберусь-ка я куда-нибудь за город, — решил каменщик. — Там легче спрятаться от любопытных глаз».

Но едва он нашел подходящее место, вдали показался одинокий прохожий. И тогда каменщик, которому в каждом человеке виделся хитрый соперник, решился на последнее средство: он обнес облюбованное место глухим трехметровым забором. Затем спокойно приступил к опытам: никому не удастся подсмотреть, что творится за оградой. В заборе нигде ни щелочки. А единственный вход всегда на запоре…

Каменщик решил обнародовать свое открытие, только когда получит патент — удостоверение, дающее ему все права на открытие.

А русский строитель не собирался скрывать то, что было так необходимо людям. А если сразу и не сообщил о своем открытии, то только потому, что сначала хотел до конца узнать характер нового вяжущего, раскрыть все тайны его приготовления. Узнал, сколько надо брать глины и сколько извести. Какая известь подходит и какая не годится. Выяснил, что смесь надо калить «до белого жару» — 1200 градусов. А когда опыты подошли к концу, написал книгу обо всем, что ему удалось узнать. Книга вышла в свет в 1825 году и название ее говорило само за себя: «Полные наставления, как приготовлять дешевый и лучший цемент, весьма пригодный для подводных строений, каналов, мостов, плотин, погребов…» Это было как раз то вещество, в котором нуждались строители…

И все-таки в нем всегда была бы нехватка, если бы пришлось его получать только искусственным путем. К счастью, оказалось, что природа подготовила целые склады цементного сырья. Они называются мергелями. В этих горных породах известь и глина смешаны как раз в нужных количествах. Таких месторождений каменного клея немало. Целые горы их, например, под Новороссийском.

Сначала глыбы мергеля размельчают. Потом обжигают в специальных печах. Затем спекшиеся от жара комья снова пускают в помол. После этого они превращаются в серозеленую пыль…

Цементом сразу стали пользоваться во всех уголках земли. В том числе и в Англии и в России. Там, где жили создатели нового вяжущего вещества.

Им никогда не приходилось встречаться. Они были очень не похожи друг на друга. И все-таки открытие цемента навсегда связано с именами Деви Аспдина и Егора Челиева.

⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀

О чем не рассказал инженер, но что тем не менее стоит узнать

⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀

Кто бы ни стал говорить о способах соединения материалов, его всегда можно дополнить. И не только потому, что таких способов великое множество, — у каждого из них немало разновидностей…

Придешь в магазин и скажешь:

— Дайте мне гвоздей!

А тебя обязательно спросят:

— Каких?

Ведь семейство гвоздей очень велико. Есть гвозди корабельные, тесовые, штукатурные, кровельные, обойные…

Все эти гвозди металлические, с крепкой ножкой и блестящей шляпкой. А их далекие предки были каменными, костяными и деревянными. И все они справлялись со своими обязанностями. А деревянным и по сей день говорят спасибо сапожных дел мастера.

Немало родственников и у «слез» гевеи. С давних пор люди используют древесные смолы. Не отказываются от их услуг и сейчас.

Темно-серый ствол красавицы пихты кажется рябоватым от многочисленных вздутий — желвачков. Их на дереве бывает до шестисот. Одни едва заметны, другие покрупнее — с лесной орех. Если проткнуть такой желвачок, из него вытекает ароматная, вязкая жидкость — смола, или, как ее называют, «сибирский бальзам».

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.