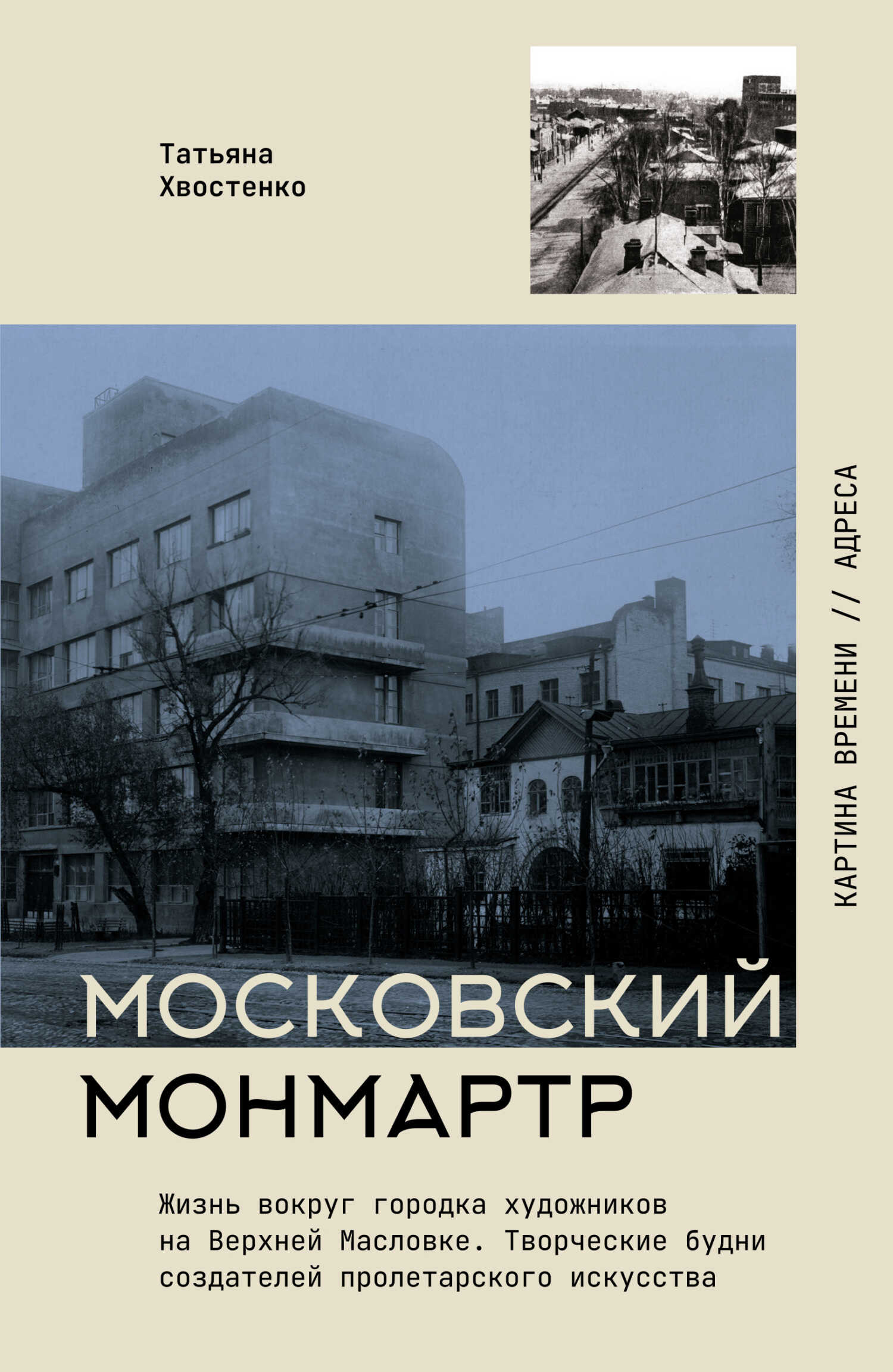

Московский Монмартр. Жизнь вокруг городка художников на Верхней Масловке. Творческие будни создателей пролетарского искусства - Татьяна Васильевна Хвостенко

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Татьяна Васильевна Хвостенко

- Страниц: 68

- Добавлено: 2025-11-22 18:02:47

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Московский Монмартр. Жизнь вокруг городка художников на Верхней Масловке. Творческие будни создателей пролетарского искусства - Татьяна Васильевна Хвостенко краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Московский Монмартр. Жизнь вокруг городка художников на Верхней Масловке. Творческие будни создателей пролетарского искусства - Татьяна Васильевна Хвостенко» бесплатно полную версию:Район Верхней Масловки, прозванный Московским Монмартром, оживает на страницах этих мемуаров.

Погрузитесь в творческие будни и повседневность советской интеллигенции.

Район Верхней Масловки в Москве прозвали Московским Монмартром неслучайно: здесь жила советская творческая интеллигенция на протяжении целых десятилетий. Мемуары Т. В. Хвостенко погружают в повседневность творцов XX столетия. На страницах книги вы встретите знаковые имена: Игорь Грабарь, Павел Соколов-Скаля, Сергей Герасимов, Георгий Нерода, Владимир Татлин и Александр Родченко. Беседы с живописцами, скульпторами, архитекторами, их размышления и чувства раскроют перед нами эпоху, скрытую туманом десятилетий.

В воспоминаниях Татьяны Хвостенко коридоры и улочки, теплые вечера и течение времени обернуты в насыщенные краски, которые перенесут вас в особенную, полную творчества реальность. Книга прольет свет на культурный контекст того времени и проведет сквозь лабиринт истории искусства. Вы увидите, как цепляются друг за друга эпохальные вехи и незначительные детали, как история формирует творческие судьбы и как творчество меняет предрешенное.

Татьяна Хвостенко (1928–2005) – художник, реставратор, член Союза художников России. Каждое слово ее мемуаров прокладывает дорогу к судьбам мастеров и пониманию их творческого наследия. В книге использованы архивные материалы из воспоминаний Нины Нисс-Гольдман и Евгения Кацмана.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Московский Монмартр. Жизнь вокруг городка художников на Верхней Масловке. Творческие будни создателей пролетарского искусства - Татьяна Васильевна Хвостенко читать онлайн бесплатно

Татьяна Хвостенко

Московский Монмартр. Жизнь вокруг городка художников на Верхней Масловке. Творческие будни создателей пролетарского искусства

Аристократам духа – моим дорогим современникам – сердечно и нижайше.

Татьяна Хвостенко

© Менделеева М. В., текст, 2025.

Из воспоминаний Татьяны Хвостенко

Как появились первые дома художников

В 1925 году общее собрание художников Москвы приняло решение построить в Москве кооперативный дом. Деньги на коллективное строительство взялись достать Павел Радимов и Евгений Кацман.

Кацману позировали члены правительства: он умел, сохраняя несомненное сходство с моделью, создать приукрашенный образ и рисовал портреты ведущих партийных руководителей и советских военачальников. Во время сеансов художник вел с ними задушевные беседы.

Мастерскую Радимов и Кацман делили со Стефанией Уншлихт, женой заместителя наркомвоенмора Иосифа Уншлихта.

Стефания Арнольдовна была художницей. Когда они с мужем были в Польше, у их дочери случился приступ аппендицита. Во время операции в больнице неожиданно отключили свет, и девочка умерла на операционном столе. Стефания Арнольдовна места себе не могла найти после смерти дочери, и Уншлихт решил познакомить ее с художниками, чтобы работой она могла заглушить боль. Он выбрал Евгения Кацмана, Кацман позвал Радимова, и им троим, вместе со Стефанией, была выделена мастерская в Кремле.

Атмосфера в мастерской была почти семейной: к художникам частенько заходили Рыков, Бухарин, Томский, Рудзутак, Ворошилов, Демьян Бедный и даже Сталин. Некоторые приходили с женами.

Тринадцатого февраля 1929 года Кацман начал портрет Рыкова. «Некрасивый очень, – записал потом художник в дневнике, – но вместе с тем похож на Чехова. Лицо сложное для портрета, отличное. Глубокие морщины от носа к губам, глаза серо-голубые, позирует ужасно. Начал с чтения «Правды». Я сказал, что это редкие минуты, когда «Правду» приходится ненавидеть. Попросил позировать без газет. Просидели около часа».

Выбрав момент, Кацман и Радимов рассказали о проекте дома, где художники смогли бы жить по-человечески: ведь Рыков совсем недавно помог вахтанговцам со строительством их кооператива, дом за год выстроили.

– А вы как долго планируете строить? – спросил Рыков.

– Года полтора.

И Радимов стал говорить, что в этом же доме можно будет устраивать выставки не только художников, но и, например, собак, так что строительство окупится.

– Мы так и укажем в докладной записке, что это будут помещения для художников и собак.

Рыков смеялся.

Получив резолюцию на заявлении, подписанном большой группой художников, Радимов и Кацман стали «двигать» это заявление через Моссовет. На настоящий многоквартирный дом надежды было мало, проголосовали за строительство общежития. Но тут вступились наркомы Луначарский и Бубнов, и в Моссовете при повторном голосовании все-таки решили строить дом художников с мастерскими. На это строительство нищее Российское государство по просьбе Уншлихта и с разрешения Ворошилова выделило миллион рублей.

Начали делать эскизы, выбирать место; остановились на пустыре, оставшемся от сгоревшей кинофабрики Ханжонкова. Пустырь обступал вековой Петровский парк, где художники могли бы писать пейзажи; через несколько трамвайных остановок начинался лес, примыкавший к Тимирязевской сельхозакадемии. Сначала предполагалось построить несколько домов художников, выставочный зал и гараж. Но выделенных средств не хватало, и художникам пришлось доплачивать свои деньги.

В 1930 году вблизи восточных ворот центрального стадиона «Динамо» появился первый в Москве дом художников – дом № 15 на Верхней Масловке. Он возвышался над двухэтажными деревянными еще дореволюционными постройками. Совсем недавно в этом стародавнем уголке Москвы с могучими липами и кленами жили в основном цыгане знаменитого «Яра». Вечерами казалось, что вот-вот в этих патриархальных романтичных домиках с резными, как кружево, наличниками зажгутся свечи, а на просторные террасы выйдут цыгане в цветастых ярких нарядах и запоют знаменитый романс «Что так грустно?».

Вот первые жильцы дома № 15:

Е. А. Кацман, Е. А. Львов, С. Д. Тавасиев, скульптор В. А. Сергеев, Е. П. Шварц, С. С. Алешин, Г. М. Шегаль, П. Д. Покаржевский, К. Молчанов, Б. В. Иогансон, С. М. Луппов, Чашников, Белянин, Шестопалов, К. И. Максимов, Ф. К. Лехт, Е. Ряжский, Кутателадзе, А. К. Кибрик, Коршунов, Л. Н. Соловьев, К. А. Корыгин, Немов, Шухмин, А. М. Каневский, Н. М. и Н. Я. Никоновы.

Павел Радимов получил квартиру самым последним, на первом этаже.

Наша семья переехала на Масловку из Большого Тишинского переулка в 1934-м, когда мне исполнилось шесть лет. Нам дали квартиру в доме № 6 на Петровско-Разумовской аллее, построенном для художников-холостяков. Почему этот дом так называли, непонятно: почти все новоселы были семейными, а у некоторых уже и дети были. Дом выходил одной стороной к дороге, а другой – на не огороженный еще участок парка у стадиона «Динамо». Глухая окраина, за окном шумели вековые пихты и липы, из окон был виден большой пруд, где мы ловили карасей. На лугу у пруда паслись козы, останавливались табором цыгане; Иогансон, отец и Черемных писали там этюды. Под окном проходила узкая немощеная улица, вся в рытвинах и ухабах. После дождя образовывались большие лужи, по которым мы пускали кораблики.

Наш двор окружал деревянный забор из высокого редкого штакетника, так что с улицы было видно, что творится во дворе. Как-то мама, папа и я возвращались поздно и увидели, что у забора сложены какие-то вещи. Мы позвали дворника Степана и… предотвратили кражу у Константина Александровича Вялова.

Обитатели Масловки

Они живут в моей памяти, ведь когда-то я встречала их ежедневно.

Вот Игорь Эммануилович Грабарь – маленький, толстенький, в очках с тонкой оправой, он еле втискивался в крошечный лифт, а я забивалась в угол, чтобы закрылись дверцы.

Сергей Васильевич Герасимов. Голова с оттопыренными ушами крепко сидит на прямой упругой шее. Он что-то шумно рассказывает, буравя взглядом собеседника.

Павел Петрович Соколов-Скаля – немного прищуренные карие глаза, аккуратная небольшая голова венчает громадную фигуру, глянцевитые сапоги туго обтягивают икры. Он казался мне Гулливером среди лилипутов, держался независимо и на все имел свое мнение; если ему что-то не нравилось, прекращал спор единственной фразой.

А вот в проеме входной двери появляется Василий Алексеевич Ватагин в своей черной бархатной шапочке. Слышу его голос, тихий, слабый после тяжелой работы в мастерской…

Вот подкатывает к дому черная «Волга». Из нее выходит хозяин – красивый, улыбчивый Георгий Васильевич Нерода.

Легко и весело сбегает по лестнице элегантный Федор Семенович Богородский: пальто с бобровым воротником, начищенные до блеска ботинки – все по последней моде. Роскошная шевелюра с заметной проседью.

Часто художники, встречаясь на лестнице, останавливались, чтобы обменяться новостями. Обычно Богородский задерживался на третьем этаже с супругами Серафимой Рянгиной и Борисом Яковлевым. Не только меня удивляла эта пара. Она – небольшого

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.